練習方法を間違えている

① 2小節ずつ区切って練習する~こんな練習をしていませんか?

図のように間違えたところから次々に弾いていく練習をしていませんか?

この練習方法ですと曲のメロディーラインの理解やリズム感の意識が高まらないため、みんなと一緒に練習しようとすると指が固まってしまい他の人の演奏についていけなくなります。

練習するときには2小節ずつ区切って練習すると効果がアップします。

その理由は

(1) メロディーは2小節で一つの区切りになっている事が多いため(この小節を小楽節といいます)まずは2小節に区切って練習していきます。そうすることによってメロディーのモチーフが理解出来ます。小楽節を2つつなげると大楽節(4小節)となり曲の構成の一部が理解出来ます。

このように2小節ずつ練習することによりメロディーラインを理解しながら練習することが出来ます。

(2) また意味のあるまとまりで覚えることはチャンキングといい効果的に物事を覚えるための手法でウクレレの練習に限らず受験勉強や資格試験の勉強をする場合にも広く応用できる方法です。

② 反復練習をしていない。

音楽における反復練習は演奏能力を高めるために不可欠なものでウクレレにおいても例外ではありません。超一流のスポーツ選手や音楽家であっても基礎練習は欠かさず行なっています。楽しく継続的に反復練習が出来るように工夫して取り組める人が上達します。

ウクレレは「練習嘘つかない」楽器です。ウクレレは才能ではなく「続ける才能」が第一です。

③ 一番楽しいところから曲の練習を始める。

曲の練習をするときに皆さんは曲の最初から練習を始めますよね。ところが曲の初めが難しいとそこで挫折してせっかくの名曲がお蔵入りになってしまいます。

例えば「津軽海峡冬景色」を練習するときに石川さゆりさんが一番の聴かせどころとして歌う場面であり、この曲の題名の部分でもある「♫つがるかいきょぉう~ふーゆげぇーしきぃ~♫」というところから練習を始めるのです。この部分が弾ければ家族の人から「津軽海峡冬景色を弾いているのね」と言ってもらえます。

そうすると楽しくなってその前後を練習する励みになります。

このように練習曲の一番の聴かせどころで一番楽しい思うところから練習を始めるのです。

もしその部分が簡単に弾けないときは、さっさと違う曲を練習することにしましょう。

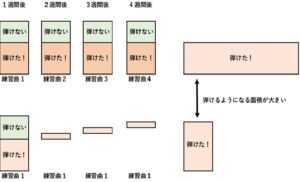

④ 完璧を目指さない。半分弾けたら次の曲を練習する。

皆さんの中で「1曲をちゃんと弾けるようにならないと次の曲の練習はしない」という考え方の方はいませんか?小さいとき親から「物事は最後までちゃんとしなさい」とか上司から「詰めの甘い仕事はするな」などと言われて来た方の正しい習慣です。ところがこの考え方では弾けないところをがんばって練習しても弾けないものは弾けないので練習が楽しくなくなって挫折してしまいます。

そこで半分弾けたら良しとしてどんどん違った曲を練習することにします。この場合練習が未消化な気持ちを抱えますが「弾けた!」と言う部分を多くつくる事が出来ます。またこのような練習方法をとっていると最初のうちに弾けなかった部分が知らないうちに繰り返し練習されていて弾けなかった最初の曲にもう一度もどって練習すると自然と弾けない部分が弾けるようになっていることに気付きます。

これは何故かと言いますと和音の構成音や指の動かし方には無限の動かし方があるのではなく一定のパターンがあり、どんどんと弾ける部分をつくっていくうちに弾けない部分の練習が自然と含まれていて弾けなかった部分が弾けるようになっていくからです。

弾けない部分にこだわるのではなく、弾ける部分をどんどんとつくることで上達が実感できウクレレが楽しくなり練習を続けることか出来上達の循環につながります。

目次を参照し他の記事を閲覧する

コメント

COMMENT