楽譜や音楽理論がわからないからあきらめる

楽譜が読めることは確かにその人のウクレレの上達の大きな武器になることは認めなくてはなりません。多くの音楽家が楽譜に込められた作曲者の意図する神髄を読み取ろうとし、また、楽譜によって音楽家同士のコミュニケーションを図るために楽譜は大切なツールです。

ところが、困ったことに一般の人が音楽に興味を持っていてもこの楽譜が読めるかどうかが大きな障壁になっているのです。

これからウクレレを始めようという方も「楽譜が読めないので…」と入門を躊躇しておられる方がたくさんおられるかもしれません。

でも楽譜が読めないということで音楽の楽しさまで捨ててしますのはもったいないと思いませんか?

私のサークルに来られるシニアの方はほとんど楽譜が読めません。したがってウクレレの楽しさを皆さんに伝えるためには楽譜という手段はまったく使えません。私は自身が楽譜を苦手としていることもあり、サークルのみなさんにいかにして楽譜を使わずに音楽の楽しさを伝えることができるかいうことに相当なエネルギーを費やしています。

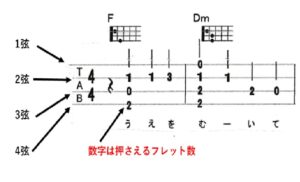

ですから私のサークルでは、できるだけ多くの方々にウクレレの楽しさを分かってもらえるためにTAB譜というものを使っています。このTAB譜というのはタブラルチュアという言い方でギターなどの弦楽器で広く使われている音楽の表記方法です。

楽譜の表現方法が完成される以前よりヨーロッパで広く弦楽器で使用されていた表現方法で(一説には14世紀のスペインで広まったとされています)、弾くべき弦と押さえる弦の位置(フレット)が視覚的に示されていますので何弦の何フレットというふうに視覚で押さえるべき場所が理解できますのでシニアの方にも少し慣れれば非常にわかりやすい表現方法です。

<ウクレレミニ情報:TAB譜とは>

図のように4本の線はウクレレの1~4弦を表記し、記載数字は押さえるフレットの位置を表します。したがって押さえる弦とフレットの場所がわかりますので表記に従って音をたどっていくと楽譜がわからなくても曲が練習できます。しかし鳴らしている音がどの音かがわからないためサークルでは楽譜との併記で皆さんに教材として配布しています。

でも楽譜もTAB譜も音楽を記号に置き換えた表記方法ですので、私のサークルでは補助的に実際に演奏した音源CDを使って目と耳の両方からわかっていただくように努めています。

私は音楽の楽しさを伝えようとする者はプロであれアマチュアであれ、わかりやすく音楽を伝える工夫が必要だと思うのです。楽譜が読めない人を黙示的に排除するようなことでは音楽の楽しさが拡大しないと思います。

ここは、音楽の楽しさを伝えようとする側の説明能力の工夫が問われるところだと思います。

それからもうひとつ。

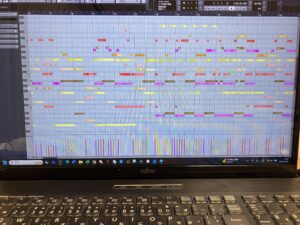

楽譜の読めないということにあまり劣等感をお持ちになる必要がないという理由といたしまして、最近のコンピューターミュージックの発達にあります。パソコンの画面の縦軸(上下)に音の高い低い(ピッチ)、左右に時間(小節)があって画面にクリックしていくと音が入力されて、それが楽譜やTAB譜になってアウトプットされるだけでなく、パソコンが演奏してくれて遠くの友達にデーターとして音楽を送ることができ、またキーボードで演奏された曲が楽譜になってアウトプットされるというようなことも簡単にできます。こういう時代ですので楽譜だけが音楽を人に伝える道具であった時代は変わろうとしています。

ですからみなさんも楽譜が読めないからといって音楽の楽しさまでをお捨てになるようなことはどうぞなさらないようにお願いいたします。

楽譜が読めなくても音楽はできます。

あのサザンオールスターズの桑田さんは譜面が読めないのにすばらしい音楽を世に送り出していますよ。

<ウクレレミニ情報:音楽編集ソフト、DTMとは>

DTM(Desktop Music)とは、パソコンを使って音楽を制作することで、作曲、編曲、録音、編集、ミックス、マスタリングなど、音楽制作に関わるあらゆる作業をパソコン上で行うことができます。写真では上下に音の高低(ピッチ)左右に時間(小節数)で様々な音色の音をパソコンで入力していき、それを簡単に楽譜やTAB譜でプリントアウトしたり音源データーとして保存できたりします。

音楽理論は必要?

理論のための理論は不要。実戦でその都度必要なだけ。

私たちのサークルでは音楽理論に時間を割くことはほとんどいたしません。とりあえずウクレレを楽しむ達人としては最低限の原理原則のようなものがわかっていれば当面演奏に困ることはありませんので実戦的に要点をお知らせする程度です。

私としては音の原理原則のようなものがある程度分かっていればいいので、とくに音楽理論を知っておくことに力点はおいていません。例えば、「この曲の悲しくて切ない感じはこの音がこういう役目をしているからです」とか、「ここで作曲者はこういう感じを出したいためにこういう音使いをしています」というようなことをその都度わかりやすくその曲の中でお伝えする程度です。

ですからサークルのみなさんはあまり理論にこだわることなくウクレレを楽しんでいます。もちろん理論のための理論はあまり必要ではないと考えますがいかがでしょうか?

<ウクレレミニ情報:音楽を教える人に必要な「難しいことを易しく説明するスキル」>

(「ひどい説明をするな!」と言われる可能性が大きいですが・・・)

アウフタクト→「サン、ハイ!」で始まらない曲のことですよ。

マイナーとメジャー→「咲いた、咲いた、チューリップの花が」の「た」の音が半音下がると悲しく聞こえるでしょ、3番目の音が楽しいか悲しいかを決めるのですよ。

ドミナントモーション→起立、礼、着席で思わず着席したくなる和音のつながりです。

増5度の説明→ダースベイダーの音です。

Etc.

コメント

COMMENT